“在那片白色的大陆上,不仅有钢铁的意志,还有女性特有的细腻与包容。”昨天(9月25日),一场名为“突破极限的女性力量——致敬极地科考中的她时代”的主题论坛在宋庆龄生平事迹陈列馆龄空间举行。这场由极地文化推广公益项目、宋庆龄生平事迹陈列馆联合主办,上海市对外文化交流协会支持的活动,是国内首个聚焦中国极地女性科考工作者的专题论坛。它不仅是一次对女性突破极限、踏入极地的回顾,更是一场关于未来成长与职业多元可能性的探讨。

论坛现场 新民晚报记者 马丹摄

论坛现场 新民晚报记者 马丹摄

女舵手在冰海中历练成长

“第一次在冰区操船,船被冰脊顶起来,像滑梯一样滑下去——那一刻,我心跳几乎停了。”站在讲台上的龚慧佳是上海海事大学教师,也是无限远洋航区船舶大副(见习船长)。她曾经担任中国第6次北极科学考察和中国第31次南极考察队中国极地科学考察船“雪龙”号机动驾驶员。当她平静地讲述着自己在冰海中的惊险瞬间,仿佛在说一件寻常事。但谁都知道,那不是寻常。在平均气温零下三四十摄氏度的极地,一条万吨级科考船在浮冰密布的水域穿行,稍有不慎便可能搁浅、困顿,甚至危及全船安全。作为中国极地科考中为数不多的女性驾驶员,龚慧佳不仅要面对极端环境的考验,更要打破职业性别壁垒的无形压力。

“在清水里开船和冰区开船,完全是两回事。”她说,“你得看冰的厚度、走向,判断船能不能压过去。我也失误过,一下子冲上冰脊,全靠船长在一旁指导。那一幕我至今记得。”

从2014年首次参加第6次北极科考,到后来参与第31次南极科考,龚慧佳在一次次“试错”中积累了经验。如今,她已能从容地在各种海域驾驶船只,精准停靠。“这不是天赋,是成长。”她笑着说:“中国极地精神不靠个人英雄主义,而靠集体智慧与协作。而女性,有她们特有的细腻、坚韧与共情力,是这支队伍中不可或缺的力量。”

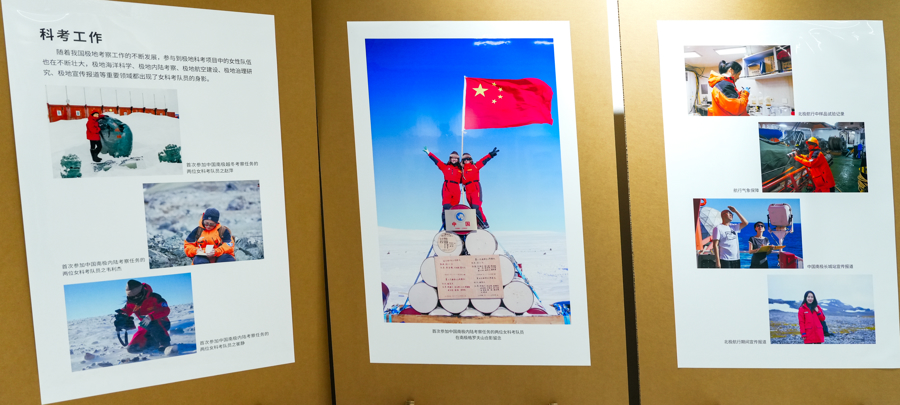

极地女性图片展 采访对象供图

极地女性图片展 采访对象供图

“最闲”医生的最全准备

“大家都说我是历届南极考察中最‘闲’的医生。”吴婷婷是中国第四次北极科考、第二十七次南极科考队医。她这句玩笑话背后其实是万全的准备与高度的警觉。作为中国极地科考史上第一位女性随队医生,她深知肩上责任之重。北极科考中,有队员被水密门砸伤手指,指甲脱落,她迅速完成清创缝合;焚烧垃圾时密封罐爆炸,技工被门击中,她第一时间处理伤口。最惊险的一次,是内陆考察队一名队员出现严重高原肺水肿,在海拔近4000米的冰原上,生命危在旦夕。最终,通过协调澳大利亚救援飞机紧急转运,才化险为夷。“我们中国极地考察42年来,从未发生过现场死亡事件——这是全世界都罕见的奇迹。”吴婷婷语气坚定,“这背后,是每一个岗位的坚守。”

她也坦言,女性在科考队中有独特优势:“我们更细致,更能察觉队员的情绪变化,也能更好地安抚心理压力。”她笑称自己在船上常去厨房帮厨,“现在家里做饭,剥蒜、配菜样样在行——都是‘雪龙’号教的。”

女性发展也具备多样性

九多虽然从未踏足极地,却用她的画笔绘出冰原的故事。她的绘画系列《北极熊的梦》灵感来自一部纪录片:一只北极熊从健壮到瘦骨嶙峋,最终在饥饿中倒下。“它不是一只熊的悲剧,而是整个地球生态的预警。”九多说,“我们人类既是受害者,也是始作俑者。”她认为,女性力量不必是“无坚不摧”,而在于“认识自己,不被外界定义”。“就像极地科考队员,用生命迎接未知的世界。艺术与科学,在这一点上殊途同归。”

活动总策划、曾经的极地科考队队员汪南女士说,本次活动通过论坛分享、观众互动、主题展览,首次系统呈现了中国女性在极地科考中的不可忽视的贡献,一方面可以让公众看到女科考队员在科技创新工作中的显著提升,充分发挥新时代女性在科学探索与生态保护中的先锋角色;另一方面也向公众展现了女性职业发展的多样性、极端环境下突出的抗压性,鼓励更多的女性投身于科学事业,为极地共生、可持续发展奉献力量。“我们把论坛选址在宋庆龄生平事迹陈列馆也有重要的意义。宋庆龄先生是二十世纪最伟大的女性之一,一生倡导和平、教育与女性独立。而今天的极地女科考队员,正是在冰雪中成长的‘新时代玫瑰’。宋庆龄先生告诉我们,女性可以成就伟大事业。”

上海市对外文化交流协会科技处处长杨艳表示,极地女科考队员的探索与突破,展现了新时代女性在科技、生态、文化等领域的先锋角色,“我们期待更多女性突破自我,投身科学事业,为可持续发展注入‘她力量’。”

晶顶网配资-杠杆配资官网-股票场内配资-炒股如何配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资平台安全小米集团股价跌超8%

- 下一篇:没有了