就在今天(9月29日),复旦大学张江校区河道将上演一场划船友谊赛——对决双方是大数据学院和类脑智能科学与技术研究院。

有意思的是,这两艘船是按剑桥大学船只的尺寸定做,捐赠人正是这两个机构的“当家人”冯建峰教授。

冯建峰在复旦大学2025级学生开学典礼上寄语新生

冯建峰在复旦大学2025级学生开学典礼上寄语新生

作为全国最早一批以“大数据”和“类脑”为关键词的人才培养和科研机构,短短10年,它们交出了一份令人瞩目的“成绩单”。

1

“有融通,但也刻意让它们保持距离。”谈及两家机构不同的定位,冯建峰告诉解放日报记者,如同生物的发展,只有多样化而非同质化,才能相互促进。大数据学院相当于搭建了一个平台,通过“大数据+”关联各行各业,更加宽泛;而类脑研究院自身就是一个数据池,是从大数据出发、往类脑智能方向纵深延展。

但“上天入地”的雄心壮志是一样的。“我们想培养新一代科学家——既会证定理也会编程,适合今天的数学和人工智能发展。”

正是在这样的雄心壮志下,才能一次次前瞻布局,挺立潮头。

2015年10月,刚成立半年的类脑研究院在浦江创新论坛首次提出上海脑计划战略实施框架。彼时,中国脑计划尚未正式立项;为破解大脑奥秘提供利器,亚洲最先进的张江国际脑影像中心2016年投入建设;2018年2月,“计算神经科学与类脑智能”教育部重点实验室获批立项,这是国内该领域最早的省部级科研平台;同年,牵头上海市脑与类脑领域首个市级科技重大专项;当国外刚提出神经调控和脑机接口融合发展路径,酝酿多时的复旦大学神经调控与脑机接口研究中心率先在去年成立,这是依托类脑研究院建设的跨院系交叉平台。

在浦江创新论坛首次提出上海脑计划战略实施框架

在浦江创新论坛首次提出上海脑计划战略实施框架

过去十年,是大数据浪潮席卷全球的十年,也是中国数字经济飞速发展的十年。大数据学院应时而生,创立之初就以交叉学科融合创新为重要“引擎”——不局限于传统工科或商科领域,而是广泛地与生命科学、医学、社会学、环境学等自然科学和人文社会科学深度结合,旨在培养利用数据驱动各领域前沿研究的“跨界人才”。

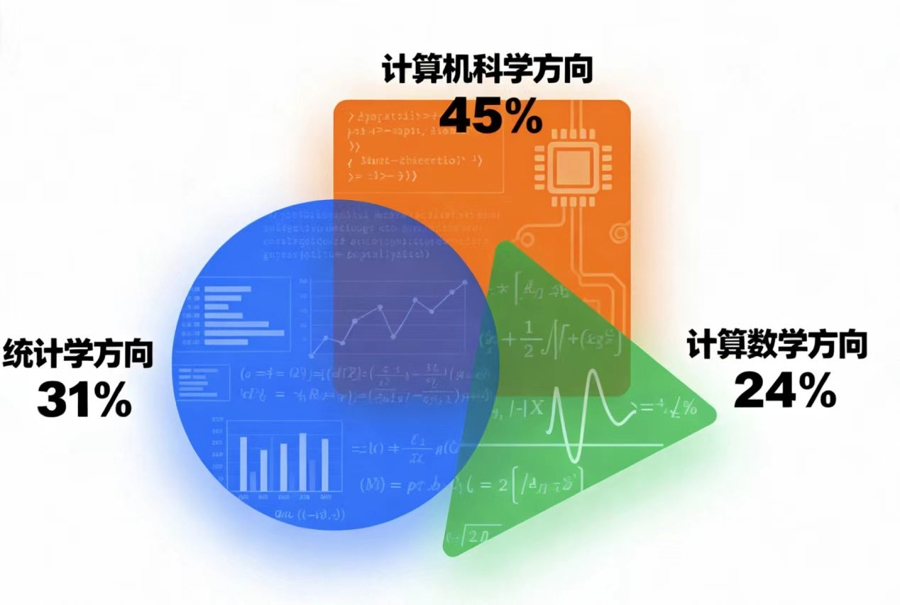

大数据学院教学科研老师各学科方向占比

大数据学院教学科研老师各学科方向占比

2

最近,有位年轻人放弃企业开出的200万元年薪,入职类脑研究院,因为在这里可以自由探索,做“上天入地”的事情。

在冯建峰看来,最好的机制是让年轻人从兴趣出发,拓展自己的天地,机构在资源上则200%支持。

今年春节,截瘫患者小林第一次感受到新生般的喜悦。因为接受脑脊接口手术后,他重新走起来了。这一全球首创的微创脑脊接口技术,正出自类脑研究院青年副研究员加福民团队。

首例患者小林在进行康复训练

首例患者小林在进行康复训练

5年前,脑脊接口还相当冷门,而让截瘫者重新行走则是一道“世界难题”。“其实我一开始也有过顾虑,但类脑研究院有着鼓励探索、追求创新的‘土壤’,脑脊接口又是一个值得沉下心来做的技术方向,因此我终于下定决心。”加福民告诉解放日报记者。

因为在国际上首次用AI算法实现亚细胞尺度的代谢物观测和定量,原致远3年前“土博士”一毕业,被破格引进类脑研究院。

“这里没有什么杂事纷扰,是一个可以心无旁骛做科学的地方,我很庆幸自己的选择。”原致远告诉记者。短短3年,他就以主要作者身份发表了18篇SCI论文。去年初他构建了一个国际领先的非深度学习范式、可避免耗费大量资源的AI新方法,并识别出了一个和大脑衰老相关的微环境。

就在不久前,大数据学院四年级本科生邱子杰,拿下了国家自然科学基金青年学生基础研究项目。此前,他以第一作者身份发表多篇论文,还获得中国国际大学生创新大赛金奖。

大数据学院本科生邱子杰

大数据学院本科生邱子杰

如何从科研小白变身科研达人?邱子杰将其归功于大数据学院的系统培养。这里的学生多样化,研究领域涵盖统计、人工智能、优化算法三个方向,平时有很多交流机会。“比如使用生成式人工智能设计晶体材料,就是我在讨论时迸发出的灵感。”邱子杰告诉记者,学院的课程设置扎实,硬核程度超出预期,“老师们不仅关注前沿,教得也好,拓展了我的视野。”

3

国际化是两家机构鲜明的“底色”。

肩负培养本科生重任的大数据学院以全球视野延揽英才。十年来,毕业于牛津大学等国际知名高校的海外引进人才占比超过90%,45岁以下青年教师占比超过90%。这背后有“以才引才”的链式效应,也有在全球创新高地举办引才论坛的努力。学院鼓励教师到国内外重要机构“充电”,从“单一学术人”向“复合型人才”转型,拓展实践能力与职业网络。

截至这个月,类脑研究院海外引进人才占比75%。十年间,吸引来自10个国家、地区的外籍科研人员、博士后18位;目前在站博士后超半数博士毕业于海外,入选复旦“超级博士后”人数居全校首位;与剑桥大学等国外机构合作发表高水平论文占比53.3%,形成国际智慧交融的独特生态。

大数据学院建立本科生“四年一贯”班导师制度,一杯“导师下午茶”拉近师生距离。对标国际化人才培养方案,设立“数据科学与大数据技术”全英文项目。在上一轮全国学科评估中,统计学科实现从B到A的历史性跨越。

大数据学院本科生“导师下午茶”

大数据学院本科生“导师下午茶”

全球首个千亿级神经元数字孪生脑平台、合作构建世界首个可提前预测脑疾病的模型、揭示急性心衰患者出院前接种流感疫苗能显著提高生存率……十年来,类脑研究院在前沿领域实现多项原创突破,发表的论文被Web of Science核心合集收录1500余篇,其中900余篇为第一作者或通讯作者,占比高达57%。

4

这个月的一个深夜,绍兴城际线柯桥站灯火通明,8000多吨新旧梁体在毫米级误差范围完成精准“交接”。这是国内首次在运营铁路桥梁应用AI实现“移旧换新”,在这背后就有类脑研究院团队的贡献。

顺利完成顶推横移换梁的绍兴城际铁路柯桥站

顺利完成顶推横移换梁的绍兴城际铁路柯桥站

通过“创新链—产业链”的深度协同,两家机构建立起产学研融合的生态。就在今天,还将与地方政府、企业签署共计2.74亿元人民币的合作协议。

大数据学院以企业技术痛点、政府治理挑战、社会民生需求为出发点,由教师带领学生组建“实战团队”,参与真实项目。付彦伟团队是学术界最早开创基于单张图像进行三维物体网格重建的团队之一,他们研发的图像修复算法成功落地华为Mate60手机的AI消除功能;张力团队基于生成式智能的大规模感知与闭环仿真系统,已应用在蔚来自动驾驶系统、阿里巴巴菜鸟智能无人车等。

以往,决定脑卒中是否需要溶栓手术主要依赖“4.5小时黄金窗口”,但这4.5小时往往难以界定。如今,全国几万名患者使用类脑研究院孵化的脑玺公司产品,通过观察脑组织坏死情况来代替时间窗口。这是我国第一个获批医疗器械注册证的同类软件。

“下一个10年,如何更丰满、更立体地发展,如何真正做到世界一流,是我们需要认真考虑的。”冯建峰说,不论何时,与时俱进是最重要的,要永远在路上。

晶顶网配资-杠杆配资官网-股票场内配资-炒股如何配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:炒股配资找配资最低报价16.20元/公斤

- 下一篇:没有了